|

РусАрх |

Электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры

|

Источник: Тихомиров М.Н. Древнерусские города. Издание второе, дополненное и переработанное. М., 1956. Все права сохранены.

Сканирование материала и размещение его электронной версии в открытом доступе произведено: www.russiancity.ru («Русский город. Архитектурно-краеведческая библиотека»). Все права сохранены.

Размещение в библиотеке «РусАрх»: 2006 г .

М. Н. Тихомиров

Древнерусские города

Книга

о древнерусских городах ставит своей задачей изучение всех городов на территории,

населённой древнерусской народностью. Следовательно, в работе в равной степени

уделено внимание прошлому городов трёх братских народов - русского, украинского

и белорусского. Конечно, и в этом, втором издании книги далеко не все города

Древней Руси оказались в должной мере изученными. Но эта задача непосильна для

одного человека, тем более, что в связи с успехами советской археологии

открываются всё новые и новые страницы в истории древнерусских городов. Однако

уже есть возможность сделать некоторые обобщения по истории русских городов.

Важно наметить основные вехи в развитии города, собрать необходимый материал и

критически его рассмотреть, - одним словом, помочь будущим исследователям в их

работе. А какое значение имеет даже предварительный сбор материалов, автор

прекрасно знает по работе над этой книгой, так как было крайне трудно опираться

на предшествующую литературу, рассматривающую древнерусские города абстрактно и

главным образом с точки зрения политической истории.

Теперь уже нельзя говорить, как

указывалось в первом издании этой книги 1), о скудости литературы по

истории древнерусских городов. Особенно много сделано археологами, но и сейчас

ранний русский город остаётся слабо изученным. Для этого имеются различные

основания. Первое и главное из них - крайняя разрозненность исторических

свидетельств о древнерусских городах. Более или менее полное представление мы

получаем только

_________

1) «Учёные записки

Московского Государственного Университета им. М. В. Ломоносова», вып.

-3-

о таких больших городах, как (Киев,

Великий Новгород, Владимир Залесский, в которых составлялись летописи. Уже о

Чернигове, Смоленске, Ростове, Суздале и Полоцке известно гораздо меньше, не

говоря об остальных русских городах XI-XIII вв. О Галиче, например, сохранилось

много летописных известий, но даже их совокупность не даёт возможности осветить

внутренний строй этого города. Более того, до сих пор идут споры о том, где

находился летописный Галич. Место его указывают по-разному: то на месте

современного Галича, то на Старом Крилосе, то на высотах над Ломницей.

В то время как на Западе

сохранились архивы ряда европейских городов, документы русских городов погибли

или дошли до нас случайно в виде отдельных памятников, а не архивных фондов. У

нас имеются достоверные сведения о существовании городских архивов в Новгороде

и Пскове, в Пскове даже была особая должность архивариуса - «ларника». Но от

городских архивов до нашего времени почти ничего не сохранилось. Поэтому так

трудно изучать ранний русский город.который выступает в наших работах как-то

неоправданно - то чересчур хилым и убогим, то чересчур пышным и богатым.

Почти во всех вопросах,

касающихся городской жизни в Древней Руси XI-XIII вв., историк ступает по

неисследованной почве, хотя все документы и летописные сведения об этом времени

давно уже известны. Возьмём хотя бы вопрос об организациях ремесленников и

купцов в древнерусских городах. Подобные организации известны в средневековых

городах не только Западной Европы, но и Средней Азии и Кавказа, они

представляют собой закономерное явление для средневековья. Между тем ряд

русских исследователей, признавая существование купеческих объединений в

Древней Руси, точно боится признать, что древнерусский город должен был иметь

какие-то формы ремесленных союзов, без которых трудно представить развитие

ремёсел в больших городах.

Не менее любопытно, как

ставится в нашей литературе вопрос о городских восстаниях XI-XIII вв. Такие

восстания - явление распространённое в русских городах этого времени, особенно

в городах больших - Киеве и Новгороде. Все отмечают их крупное социальное

значение, хотя только Б. Д. Греков видит в новгородских восстаниях определённую

политическую направленность,

-4-

придавая им значение борьбы за

политическую независимость Новгорода. Действительно, такие же восстания

происходили во многих русских городах. На путях к образованию вольных

городов-республик стояли Киев, Полоцк, Смоленск. То, что происходило в

Новгороде в XI-XIII вв., было типичным для большинства крупных русских городов,

переживавших эпоху борьбы за городскую независимость. Краткий период

процветания русских городов не позволил им добиться той свободы и

самоуправления, каких добились многие немецкие города, но путь развития городов

во многом совпадал на западе и востоке Европы. Борьба горожан с княжеской

властью сопровождалась острой классовой борьбой внутри городского населения, о

чём говорится в моей монографии «Крестьянские и городские восстания на Руси

XI-XIII вв.».

Исходная мысль книги

заключается в том, что в Древней Руси XI-XIII вв. складывались все предпосылки

для создания того, что западноевропейская литература называет «городским

строем». Древнерусские города развивалисв примерно в таком же направлении, в

каком развивались средневековые города Запада и Востока. Без признания этого

факта остаётся необъяснимой богатая культура Киевской Руси, ибо культура эта

развивалась главным образом в городах.

Развитие русских городов имеет

особый интерес для мировой истории, ибо на их примере можно наблюдать

возникновение крупных центров ремесла и торговли там, где в античное время

никогда не было городов. Это позволяет изучать развитие средневековой городской

жизни без ссылок на влияние более ранней римской или подобной ей культуры.

История древнерусских городов имеет аналогию в истории польских и чешских

городов. Историк русских городов не может поверить тому, что, например, в

Польше расцвет городов «начался в XI в. и был связан с немецкой колонизацией»,

как об этом мы читаем в недавно переведённой на русский язык книге видного

польского историка Я. Рутковского 1). Города в Древней Руси возникли

и развивались задолго до этого и возникли самостоятельно, а не были порождены

чьей-либо колонизацией. Вероятно, так было и в Польше и в Чехии.

_________

1) Я. Рутковский,

Экономическая история Польши, М. 1953, стр. 53

-5-

Второе

издание этой книги имеет большие отличия от первого. Так, в монографию включены

заново написанные главы о хозяйстве городов и о городской культуре,

отсутствовавшие в первом издании. Весь остальной текст пересмотрен, проверен по

источникам, расширен на основании новой исторической литературы, в особенности

археологической. Значительно увеличилась глава об отдельных городах, которая

выделена в особую, вторую, часть книги.

Древнерусские тексты, как

правило, даны в переводе на современный русский язык. Для проверки правильности

перевода или толкования древних терминов сделаны ссылки на источники и в

некоторых случаях дан подлинный текст источников в сносках или в тексте. Автор

считает, что современный читатель не обязан знать запутанную орфографию XI-XIII

вв. Перевод древних текстов на современный язык имеет и то значение, что он заставляет

историков глубже вдумываться в текст, а не исходить из того: как хочешь, так

этот текст и понимай. Я также постарался избежать большого количества сносок на

источники и литературу (их всё-таки оказалось очень много), объединив

повторяющиеся сноски под рубрикой «там же» на одной странице в одно примечание.

Эти предварительные замечания нужны для избежания недоразумений со стороны

читателя, желающего проверить аргументацию книги.

Автор приносит благодарность А.

В. Арциховскому и Е. В. Чистяковой за сделанные ими ценные замечания, а также

В. В. Зеленину, оказавшему большую помощь при подготовке этой книги к печати.

Автор стремился учесть замечания и пожелания на первое издание книги,

высказанные в рецензиях А. В. Арциховского, В. В. Стоклицкой-Терешкович 1),

С. В. Юшкова 2) и др. 3)

Эту книгу автор посвящает

своему отцу Николаю Константиновичу Тихомирову. Ему автор обязан своими первыми

знаниями по истории и даже возможностью сделаться историком.

_________

1) «Вопросы истории»

№ 1,

2) «Известия АН

СССР», серия истории и философии, т. IV, № 1,

3) Кроме того на

первое издание книги имеются рецензии в зарубежной исторической литературе,

см., например, «Archeologia», 1950-51, t. 4, Warszawa 1953; «Исторически

преглед» № 4-5, София 1948.

-6-

Часть

1.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОИ ДРЕВНЕРУССКИХ ГОРОДОВ

-7-

[Пустая страница ]

-8-

Глава I

Происхождение русских городов

В

северных источниках, как известно, Русь называют страной городов - Гардарики. С

таким названием вполне совпадают известия анонимного баварского географа IX в.

(866 - 890 гг.). Отрывок из его работы сохранился в рукописи конца XI в., и

сведения его тем более ценны, что они относятся ко времени более раннему, чем

свидетельства нашей летописи и византийского императора Константина

Багрянородного. Баварский географ упоминает об отдельных славянских племенах и

количестве их городов. Бужане (busani) имели 230 городов, уличи (unlizi),

«народ многочисленный», - 318 городов, волыняне (velunzeni) - 70 городов и т.

д. Неизвестно, откуда баварский географ заимствовал свои сведения, но,

возможно, они восходят к какому-либо византийскому источнику, так как включают

«описание городов и областей на северном берегу Дуная» (descriptio civitatum et

regionum ad septentrionalem plagam Danubium), а берег Дуная был рубежом

византийских владений. К северу от этого рубежа находилась обширная область,

заселённая многочисленными племенами антов, враждовавших с Византийской

империей 1).

Города, упомянутые в сочинении

баварского географа, несомненно, обладали незначительными размерами, что

_________

1) P. J.

Šafařik, Slowanske starožitnosti, v Praze 1837, стр.

550-551, 996-997.

-9-

доказывается следующими

соображениями. Для племени attorosi, под которым Шафарик с основанием понимает

тиверцев, географ указывает 148 городов. Даже в позднейшее время такое

количество более или менее значительных городских поселений не уместилось бы по

течению Днепра и Буга, где, по летописи, жили тиверцы и уличи. Говоря об этих

племенах в прошедшем времени, летописец замечает: «И суть города их и до сего

дня». Эта несколько неясная фраза должна быть понята в том смысле, что остатки

городов тиверцев и уличей ещё сохранились во времена летописца (т. е. в XI в.).

Что же представляли собой

славянские города IX в., о которых говорит баварский географ?

Наиболее достоверные письменные

источники, сообщающие сведения о восточных и южных славянах VI - VII вв.,

принадлежат Прокопию и другим византийским авторам. Они дают такую

характеристику славянских поселений: «Живут они, - пишет Прокопий о славянах и

антах, - в жалких хижинах, на большом расстоянии друг от друга, и все они часто

меняют места жительства» 1). Конечно, в этих словах выражено явное

пренебрежение к славянским жилищам, типичное для византийца, привыкшего к

богатым и обстроенным городам Восточно-Римской империи. Из показаний другого

византийского автора, почти современного Прокопию, видно, что славянские

посёлки не были столь жалкими, как говорит Прокопий. Давая совет, как надо

грабить славянские посёлки, автор указывает: войско должно быть разделено на

две части и двигаться по двум дорогам, грабя ближайшие окрестности. Некоторые

посёлки могут оказаться большими, но в этом случае не надо выделять слишком

много воинов, часть которых должна грабить, а другая охранять грабящих 2).

Славянские посёлки находились

близко один к другому, но были слабо укреплены. Это и есть «города» баварского

анонима, насчитывающего их сотнями для некоторых славянских племён.

Археологические наблюдения

последних лет подтверждают выводы, сделанные на основании письменных

источников. В бассейне Днестра были найдены различ-

_________

1) Прокопий из

Кесарии, Война с готами, М. 1950, стр. 297.

2) См. «Вестник

древней истории» № 1,

-10-

ные предметы, указывающие на

существование здесь ремесленного производства в первые века нашей эры.

Исследователи Поднестровья указывают на преемственную связь культуры этого

района с культурой Киевской Руси. Некоторые городища были хорошо укреплены, но

и они отличались небольшими размерами. Это пока ещё только зачатки будущих

городов, куда окрестное население скрывалось во время набегов врагов 1).

Отсутствие значительных

славянских городищ до IX в. привело даже М. Ю. Брайчевского к выводу, что «в

эпоху, предшествующую сложению (Киевской Руси, т. е. антскую (II век - половина

VII в. н. э.) на территории Среднего Приднепровья, Поднестровья и Побужья укреплённых

поселений (городищ) не существовало» 2). Брайчевский объясняет это

существованием Антского государства. Нечего и говорить, чте такое объяснение

стоит в резком противоречии с историческими фактами, так как наличие

государства само по себе говорит уже о зарождении городов как укреплённых

административных пунктов. Ведь государство даже в зачаточном виде имеет органы

государственной власти, иначе оно не было бы государством. К тому же

государство возникает не при первобытно-общинном, а при рабовладельческом или

феодальном строе. Кто же, спрашивается, стоял во главе Антского государства,

если таковое существовало у антов, а не было просто союзом племён? Ответа на

этот вопрос у М. Ю. Брайчевского мы не найдём.

Отметим тут же интересное и

обоснованное другое наблюдение того же автора, согласно которому «древнейшие

русские городища появляются в VIII-IX вв.». К этому времени в Среднем

Поднепровье, Поднестровье и Побужье «происходит трансформация основного типа

поселений: от расположенных в низких местах незащищённых селищ - к городищам на

высоких, естественно

_________

1) М. Ю. Смишко,

Раннеславянская культура Поднестровья в свете новых археологических данных; Г.

Б. Фёдоров, Работа Славяноднестровской экспедиции («Краткие сообщения о

докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры»,

XLIV,

2) М Ю.

Брайчевский, К происхождению древнерусских городов («Краткие сообщения

ИИМК», XLI,

-11-

защищённых местах» 1).

Среди таких городищ далеко не все имели постоянное население. Некоторые были

типичными городищами-убежищами.

Такой тип городищ археологи

указывают и для Верхнего Поднестровья.

История такого типа городков -

«твердей» - заслуживает особого внимания, но выходит за пределы нашей темы. Нас

интересует прежде всего вопрос о городах как постоянных населённых пунктах,

сделавшихся центрами ремесла и торговли. Особенно важен и интересен вопрос о

времени появления новых городов и возникновения в них постоянного ремесленного

и торгового населения. Конечно, возникновение городов нового типа произошло не

сразу и не везде одинаково. В период расцвета городской жизни Киева и Новгорода

в глухой земле вятичей ещё существовали городки, напоминавшие старые убежища

антов, описанные Прокопием, но такие городки были уже характерны только для

отдалённых уголков. Городская жизнь на Руси к этому времени шагнула далеко

вперёд.

Какой же период времени надо

считать эпохой постоянных городских поселений на Руси и какие этапы претерпели

города в своём развитии? Ответ на этот вопрос мы постараемся дать на основании

письменных и археологических памятников.

Туман, окутывающий историю Руси

VIII в., при полном почти отсутствии письменных источников по этому периоду,

рассеивается, как только мы вступаем в IX-X вв., когда на помощь нам приходят

летописные свидетельства. Тем не менее и для этого времени количество

древнейших русских городов не может быть установлено с какой-либо, даже

приблизительной, точностью, потому что наш основной источник, летопись,

сообщает о них лишь случайные и мимолётные сведения. (Кроме того, летопись, как

правило, говорит только о сравнительно крупных городских пунктах, наряду с

которыми следует предполагать существование более мелких.

По летописи можно установить

существование в IX- X вв. свыше двух десятков русских городов. Назовём их с

показанием года основания или первого упоминания

_________

1) М. Ю. Брайчевский,

К происхождению древнерусских городов («Краткие сообщения ИИМК», XLI, стр.

32-33).

-12-

данного города в источниках: Белгород

(980) 1), Белоозеро (по летописи относится к древнейшим временам)

(862) 2), Василев (988) 3), Вышгород (946) 4),

Вручий (977) 5), Изборск (862) 6), Искоростень (946) 7),

Киев (по летописи относится к древнейшим временам) 8), Ладога (862) 9),

Любеч (882) 10), Муром (862) 11), Новгород (по одним

сведениям был основан в незапамятное время, по другим - в

Таким образом, летописи дают

сведения о бесспорном существовании в IX-X столетиях по крайней мере 23 русских

городов. Но этот список безусловно неточный и должен быть пополнен. Так,

Суздаль упоминается

_________

1) Летопись по

Лаврентьевскому списку, СПБ 1872, стр. 78 (в дальнейшем - Лаврент. лет.). Под

2) Лаврент. лет.,

стр. 19; он упомянут как обитаемый народом «Весь» (стр. 10).

3) Там же, стр. 109.

4) Там же, стр. 58.

5) Там же, стр. 73.

6) Там же, стр. 19.

7) Там же, стр. 54.

8) Там же, стр. 7-8.

9) Новгородская

первая летопись старшего и младшего изводов, М. - Л. 1950 (в дальнейшем -

Новгород. лет.) впервые упоминает о Ладоге под

10) Лаврент. лет.,

стр. 22.

11) Там же, стр. 19.

12) См. далее, в

этой же главе.

13) Новгород, лет.,

стр. 109.

14) Лаврент. лет.,

стр. 80.

15) Там же, стр. 30.

16) Там же, стр. 19.

17) Там же, стр. 28.

18) Там же, стр. 76.

19) Там же, стр. 19.

20) Там же, стр. 10.

21) Там же, стр. 74.

22) Там же, стр. 80.

23) Там же, стр. 30

-13-

в летописи под

Наше внимание привлекает ещё

другое обстоятельство: Константин Багрянородный даёт явно испорченные названия

русских городов, что, повидимому, зависело не от самого автора, а от источника,

которым он пользовался. Так, наше внимание привлекает название Новгорода,

данное Константином Багрянородным в транскрипции: Немогардас (Nemogardas). В

такой примерно форме название Новгорода известно в скандинавских источниках,

что заставляет считать источником информации византийцев устные рассказы

норманнов, прибывавших в Константинополь 2).

_________

1) Лаврент. лет.,

стр. 144. Летописи называют город то Суздалем, то Суждалем. Первое упоминание о

нём помещено в связи с рассказом о восстании волхвов.

2) Новейшие издатели

трактата поправляют Немогардас на Невогардас, но эта поправка, во всяком

случае, остаётся недоказанной («Известия Государственной Академии истории

материальной культуры», вып.

-14-

Поражает

отсутствие каких-либо названий, которые могут быть отнесены к названиям

скандинавского или хазарского происхождения. Даже Ладога не может считаться

построенной скандинавскими выходцами, так как в самих скандинавских источниках

этот город известен под другим названием (Альдейгаборга). Предание о Туре,

пришедшем из заморья, как строителе города Турова («от него же и Туровци

прозвашася» 1)повидимому, является позднейшим домыслом, так как имя

«Тур» славянского происхождения. Например, Слово о полку Игореве знает «Буй тур

Всеволода». В дремучих лесах по Припяти, где водились дикие туры, это имя могло

иметь большое распространение. Напомним о существовании в Киеве Туровой

божницы, т. е. церкви, строителем или владельцем которой был некий Тур, если

только божница не получила своего названия от урочища Турова 2).

Анализируя составленный нами

список русских городов, общее число которых с включением Суздаля и Витичева

достигает 25, мы приходим к выводу, что часть их по своему происхождению,

безусловно, восходит ещё к IX в. Таковы Белоозеро, Изборск, Киев, Ладога,

Любеч, Муром, Новгород, Полоцк, Ростов, Смоленск и, вероятно, Чернигов. Всего

замечательнее, что в этот список попадают не только древнейшие, но и самые

значительные русские города, о начале которых сами летописцы имели смутное

представление. Из этих городов только Изборск рано потерял своё значение,

уступив его соседнему Пскову. Конечно, ничто не даёт права думать, что все

остальные города из названных нами 25 пунктов возникли только в X в., но нами

выделены те города, происхождение которых бесспорно должно быть отнесено к

более раннему периоду.

Кто же явился строителем первых

русских городов? Вот тот вопрос, который естественно поставить, имея в виду

существование клеветнических теорий, стремящихся представить восточных славян

дикими людьми, начатки культуры у которых возникли только после

_________

1) Лаврент. лет.,

стр. 74.

2) Уже Ходаковский

считал предание об основании Турова от сказочного Тура, пришедшего из заморья,

легендой, приводя большое количество названий, связанных с корнем «тур»

(«Русский исторический сборник», т.

-15-

появления в Восточной Европе

норманнов на севере или хазар на юге. Исследование названий русских городов

убеждает нас в том, что подавляющее большинство их носит славянские названия.

Таковы Белгород, Бело-озеро, Василев, Витичев, Вышгород, Вручий, Изборск,

Искоростень, Любеч, Новгород, Перемышль, Пересечен, Переяславль, Полоцк, Псков,

Родня, Смоленск и Червень. С большой вероятностью к городам с русскими

названиями могут быть отнесены Чернигов, Ростов и Туров. Так, на Украине

встречаем несколько сёл с названием Черняхов, близким к Чернигову, в бывших

Полтавской, Черниговской, Волынской и Киевской губерниях. Название «Ростов»

производится от личного имени «Рост», или «Раст» (А. И. Соболевский), такого же

происхождения и название «Туров». Русское окончание на «ев» (ов) находим также

в названии города Киева, которое ещё древним летописцем возводилось к некоему

Кию (славянское «кий» - молот). Таким образом, видимо, неславянские названия

носят только два города - Ладога и Муром. Последнее название является

племенным, так как летописец указывает, что существовал особый народ («язык

свой Мурома»). Возможно, такого же племенного происхождения было название

Суздаля, или Суждаля. Впрочем, у нас нет полной уверенности, что даже Ладога,

Муром и Суздаль не были построены славянами, лишь получив свои названия от

более ранних поселений.

Приведённое выше наблюдение

приводит к естественному выводу, что древнейшие русские города были основаны

восточными славянами, а не каким-либо другим народом. Следовательно, восточные

славяне являются первыми и главными создателями городов и городской жизни на

территории Киевской Руси, а так как города являются носителями культуры, то и

развитие русской культуры надо отнести в основном за счёт славянского элемента.

Таким образом, изучение истории

русских городов наносит решительный удар разного рода построениям о норманнах,

хазарах, готах и т. д. как создателях русской государственности и культуры.

Развитие древнейших русских

городов легче всегда проследить на примере крупных центров Древней Руси, о

которых сохранились некоторые, хотя бы и отрывочные письменные свидетельства. К

числу этих городов при-

-16-

надлежат: Киев, Чернигов, Смоленск,

Полоцк, Псков, Новгород, Ладога. Существование их в IX-X вв.

засвидетельствовано летописью, византийскими (Киев, Чернигов, Смоленск,

Новгород) и скандинавскими (Новгород, Полоцк, Ладога) источниками. Громадный

материал по ранней истории этих городов дают находки советских археологов за

последние годы.

Следует, впрочем, заранее

оговориться, что материалы раскопок, относящихся к ранней истории городов,

несколько своеобразны. Они получены по преимуществу из могильников, примыкающих

к древним городам, а не из раскопок на территории самих городов. Так, для

суждения о древнем Киеве даёт материал обширный Киевский некрополь, о Чернигове

- окрестные курганы, о Смоленске - Гнездовские курганы, о Ладоге - курганы

Приладожья. В некоторых случаях древние погребения занимают часть территории

самих городов (Киев, Чернигов), в других они расположены в некотором отдалении

от них (Ладога, Смоленск), что связано с какими-то местными особенностями, вероятно

культового характера. Приладожские и Гнездовские курганы, расположенные в

некотором отдалении от города, сосредоточены в местностях с характерными

названиями: Плакун (в Приладожье) и Гнездово. Первое название связывается с

древнерусским «плакати» - оплакивать умерших («мертвеца плачются» - в Изборнике

Таким образом, устанавливается

крайне своеобразный факт: существование больших некрополей вокруг древнейших

русских городов или в непосредственной близости к ним. Такие некрополи служили

местом погребения, главным образом верхушки общества. Этим объясняется обилие в

погребениях оружия и украшений. Тем не менее материал некрополей позволяет

составить некоторые суждения о ремесле и торговле русских городов IX-X

столетий.

Наиболее полные, как

письменные, так и археологические, сведения имеются по истории древнего Киева.

Даже летопись, отнюдь не склонная прибеднять прошлое

-17-

Киева, помнила о том времени, когда

на его месте стояли только три городка. В них будто бы сидели три брата: Кий,

Щек и Хорив. Они «сотворили град во имя брата своего старейшаго и нарекли имя

ему Киев. Был около града лес и бор велик, и они ловили зверей» 1).

Перед нами три небольших

городка, находящихся в близком соседстве друг с другом, из которых выделяется

один, более удобно расположенный над Днепром. Летописец ещё знал, что во

времена существования этих городков поляне «жили каждый со своим родом и на

своих местах». Раскопки последних лет на горе Киселёвке в районе Киева

действительно показали, что поселения на этой горе с древнейшего периода

существовали одновременно с киевским городком.

Исследователь киевских

археологических памятников М. К. Каргер отмечает, что в соответствии с легендой

о трёх братьях существовали на территории города несколько (не менее трёх) «самостоятельных

поселений VIII-X вв.» 2). Эти самостоятельные поселения лишь в конце

X в. объединились в один город. Последнее наблюдение, конечно, требует

дополнительной проверки, так как уже летописные известия о Киеве X в. говорят о

нём, как о значительном городе.

Город, основанный Кием и его

братьями, был незначительным поселением. Летописец называет Киев даже не

городом, а городком («градок»), подчёркивая этим его незначительные размеры.

Иное значение Киева выясняется

из рассказа о захвате его Аскольдом и Диром, которые распространили свою власть

на окрестных полян. В этом рассказе Киев выступает в роли главного города земли

полян, центра «Польской земли». Летописец с этого времени называет Киев уже не

городком, а «градом». Известие о смерти Аскольда и Дира ещё реальнее рисует

новое значение Киева. Посланные Олега говорят киевским князьям: «мы купцы, идем

в Грецию от Олега и от Игоря княжича». Посещение гостей - купцов - не вызывает

никаких подозрений у Аскольда и Дира, значит рассматривается

_________

1) «Повесть

временных лет», под ред. В. П. Адриановой-Перетц, ч.

2) М. К. Каргер,

Археологические исследования древнего Киева. Отчёты и материалы, Киев 1950.

-18-

как явление обычное для Киева,

выступающего в качестве политического и торгового центра земли полян.

Когда Киев приобрёл новое

значение? Конечно, не при Аскольде и Дире, которые княжили в Киеве в конце IX

в., а раньше. Свидетельством этому является то обстоятельство, что Аскольд и

Дир сами выбирают центром своего княжества Киев, откуда легко спуститься по

Днепру до Чёрного моря. Значит, своё новое значение - торгового центра - Киев

получил по крайней мере в первой половине IX в., а возможно, и ранее. Смутное

сказание летописи о дани, которую киевляне платили хазарам, напоминает о связи

Киева с хазарской торговлей. Торговое значение Киева имело следствием

знакомство с ним арабских писателей, один из которых считает Куйаб (Киев) большим

городом, чем Великий Булгар. Однако арабы были знакомы с Киевом, видимо, при

посредстве хазар. Отсюда проистекает сказание Аль Джай-гани о том, что в Киеве

убивают приезжих чужеземцев, - рассказ, вероятно пущенный в оборот хазарскими

купцами, чтобы напугать соперничающих с ними купцов 1).

Отдельные замечания летописи,

относящиеся к топографии Киева X в., не оставляют сомнения в том, что город в

это время располагался на высотах над Днепром и не имел ещё прибрежного

квартала - «Подола». Тем не менее это был уже настоящий город - с княжеским

дворцом, языческими святилищами и христианской церковью. В таком бесспорном

документе, как договор Игоря с византийскими императорами в

_________

1) Фр. Вестберг,

К анализу восточных источников о Восточной Европе («Журнал Министерства народного

просвещения»

2) Слово «пасынок» в

значении дружинника, видимо, происходит от «пасати» - опоясывать мечом; это

обряд посвящения в дружинники, имеющий аналогию в западноевропейских рыцарских

обрядах. Польский король Болеслав «пасаше» мечом многих сынов боярских (см.

Ипат. лет., под

-19-

место собраний, встреч, разговоров,

бесед, небольшое строение. Летописец прибавляет, что многие варяги были

христианами, а варяги составляли -значительную прослойку в княжеской дружине.

Краткие летописные заметки о

древней топографии Киева, занесённые в летопись в 60-х и 70-х годах XI в.,

позволяют судить о Киеве более раннего времени, по крайней мере X столетия.

Говоря о прибытии древлян к Ольге, летописец делает к своему рассказу такое

топографическое пояснение: «Тогда ведь вода текла возле горы Киевской и на

Подоле не жили люди, но на горе. Город же Киев был там, где ныне двор Гордятин

и Никифоров, а двор княжий был в городе, где ныне двор Воротиславль и Чюдин, а

перевесище было вне города, и был вне города двор другой, где двор деместика за

святой Богородицей над горою, двор теремный, потому что тут был терем каменный»

1).

Эта краткая летописная заметка

по существу даёт ясное понятие о Киеве X в. Прежде всего устанавливается важный

факт - позднее заселение Подола, лежавшего у подножия киевских высот. «Люди» -

городское население - жили на горе, где был расположен город. B городе

находился княжеский двор. Другой княжеский двор стоял «вне града». Тут же был и

каменный терем. Место его указывается «за святой Богородицей», т. е. за

Десятинной церковью. «Двор теремный вне града» известен и по рассказу о мести

Ольги древлянам.

Из летописных известий

становится совершенно ясным, что укреплённое место, или собственно «город»,

занимало совсем незначительную территорию. Киев был расширен только при

Ярославе, заложившем в

Археологические наблюдения,

сделанные на территории Киева, подтверждают наше представление о небольших

размерах первоначального города. Об этом свидетельствуют остатки древнего рва

поблизости от Десятинной церкви. Этот ров и предполагаемый земляной вал

_________

1) «Повесть врем,

лет», ч. 1, стр. 40. Чюдин известен по Правде Ярославичей и по киевским

событиям

-20-

ограждали Киев VIII-IX вв. 1)В

этом же районе были обнаружены плохо сохранившиеся землянки того же времени.

Территория древнего Киева была незначительной, что свидетельствует о

первоначальном этапе в его развитии. Киев уже перестал быть городком - твердью

- и сделался «матерью русских городов». Он уже доминирует над другими русскими

городами, тем не менее рост города как центра торговли и ремесла целиком падает

на позднейшее время и только начинается в IX-X вв.

Краткие, отрывочные и

запутанные летописные свидетельства о Киеве IX-X вв. дополняются материалами

обширного Киевского некрополя. «Киевские некрополи охватывают огромную

территорию от возвышенностей над Кирилловской церковью на севере до Печерска -

на юге; на западе они уходят за черту древнего города, доходя до Батыевых гор

над Лыбедью, на востоке их естественной границей является обрыв киевских

возвышенностей над Днепром. По своим размерам Киевский некрополь превосходил

когда-то все наиболее крупные из дошедших до нас курганных кладбищ» 2).

Наиболее ранней датой киевских

курганов считается IX в. В мужских погребениях в грунтовых могилах имеются

железные ножи с костяными рукоятками, наконечники копий и стрел, шпоры и пр. В

женских погребениях находят различного рода серебряные и медные украшения, реже

золотые, а также ожерелья и крестики. Значительно богаче погребения в срубных

гробницах. «Обилие и особое богатство украшений, изящество ювелирных изделий из

золота и серебра, роскошные одежды, наличие большого количества диргемов в

составе инвен-тарей резко подчёркивают принадлежность их владельцев к высшим

кругам киевского общества» 3). Погребения датируются по византийским

монетам и арабским диргемам IX-X столетий.

Ряд предметов, найденных в

грунтовых могилах и в срубных погребениях, носит черты местного происхождения.

Такова «серебряная серьга с надетыми на

_________

1) М. К. Каргер,

К вопросу о Киеве в VIII-IX вв. («Краткие сообщения ИИМК», VI,

2) Л. А. Голубева,

Киевский некрополь («Материалы и исследования по археологии СССР» №

3) Там же, стр. 114.

-21-

дужку тремя шариками, покрытыми грубой

зернью». Это прототип так называемой серьги киевского типа, сложившегося уже в

XI в. Другие серьги близки к серьгам так называемого Волынского типа, также

местного происхождения. К местной продукции Л. А. Голубева, .исследовавшая

Киевский некрополь, причисляет и скорлупообразные бронзовые фибулы. Число

местных ремесленных изделий IX-X вв. может быть значительно увеличено, если к

ним отнести различного рода бытовые предметы вроде железных ножичков, кресал

(для зажигания) , наконечников копий, стрел и т. д. Тогда ясна станет и

основная продукция киевских ремесленников IX- X вв.: производство из металла

изделий быта, оружия и примитивных украшений из серебра и меди, реже из золота.

Находки весов и гирь вместе с монетой Константина Багрянородного (913-954 гг.)

говорят о торговле Киева с Византией, о тех «гостях», которые приходили в

Константинополь и жили в предместья св. Мамы. Крестики, привески, найденные в

погребениях, свидетельствуют о распространении христианства в Киеве IX- Хвв.

В целом Киев этого времени

рисуется как город с ремесленным производством и торговлей, но едва ли со

значительным ремесленным населением. Это по преимуществу город князей с их

дружиной. «Люди» - горожане - уже составляют в Киеве значительную прослойку, но

ещё близко связаны с княжеским двором и дружиной, а сами ремесленники по

преимуществу являются зависимыми людьми.

Аналогичные наблюдения можно

сделать и над территорией других древнерусских городов, в первую очередь

Новгорода.

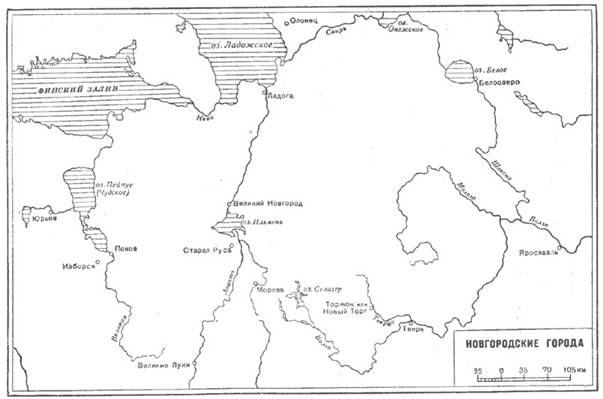

Летописи знали две версии о

происхождении Новгорода, приписывая его создание как славенам, так и Рюрику.

Впрочем, одна версия не противоречит другой, так как легенда о построении

города Рюриком может относиться к Городищу, которое так и носит название

Рюрикова городища. Действительно, летопись говорит о построении Рюриком города

над озером Ильмень, а это мало подходит к топографии Новгорода и более

соответствует местоположению Городища, стоящего на Волхове поблизости от его

впадения в Ильмень. Правда, А. В. Арциховский скептически смотрит на

возможность раннего

-22-

возникновения Городища, считая его

основанным князьями, выселившимися из Новгорода в XII в., но этот вывод ещё

требует проверки, поскольку в районе Городища были найдены предметы конца X или

начала XI в., например золотая эмалевая пластинка византийской работы 1).

На особую древность этого района указывают также раскопки М. К. Кaprepa,

открывшие фрагменты керамики IX-X вв.

Что касается самого Новгорода,

то некоторый свет на его происхождение бросают раскопки последних лет,

проведённые А. В. Арциховским. На месте Ярославля дворища в X в. существовал

дохристианский могильник; значит, этот район ещё не был заселён. При раскопках

на Славенском холме найден был помост, под которым оказался арабский диргем X

в. О существовании поселений на Славенском холме, по мнению А. В. Арциховского,

говорить можно, «но и то без особой уверенности» 2). Следовательно,

по имеющимся археологическим данным, Торговая сторона Новгорода стала

заселяться только в X в., причём древнейшая часть поселений была расположена на

возвышенном Славенском холме.

Запутанная и до сих пор

окончательно не разрешённая археологическими исследованиями топография Торговой

стороны Новгорода всё-таки позволяет заключить, что рост этого района падает на

X в. Впрочем, начало поселений на Торговой стороне могло восходить и к гораздо

более раннему времени. В частности, в Новгороде держалось упорное предание о

существовании древнего города Словенска. «И поиде по Днепру горе, - говорит

одна поздняя новгородская летопись об апостоле Андрее, - и прииде в Словенск,

идеже ныне... стоит град Великий Новгород» 3). Название города

«Словенском» связывает его с племенным названием ильменских сло-вен, которое

сохранялось на Руси длительное время. Город «Словенск» упомянут в списке

русских городов начала XV в. как находившийся по соседству с Серпейском и

Козельском. Отсутствие же указаний на древнее

_________

1) «Новгородский

исторический сборник», вып. III-IV, Новгород 1938, стр. 219.

2) А. В.

Арциховский, Раскопки на Славне в Новгороде («Материалы и исследования по

археологии СССР» № 11, стр. 124-125).

3) «Российская

летопись по списку Софейскому Великаго Новаграда», ч. 1, СПБ 1795, стр. 3.

-23-

поселение в районе Славенского холма

само по себе не является ещё доказательством того, что старое предание о

существовании Словенска на месте Новгорода недостоверно: ведь территория

древнего города изучена пока ещё недостаточно.

Что касается Софийской стороны

и Детинца, то наблюдения над временем возникновения поселений в этом районе

сделаны только в последнее время. Раскопки на территории бывшего Неревского

конца к северу от Детинца (Кремля) подтвердили, что этот район Новгорода был

заселён с древнего времени. Так, в нижних земляных слоях оказались лимоновидные

бусы, по словам А. В. Арциховского, появившиеся ещё в IX в., «а в XI в. не

заходящие». Они могут считаться «надёжным признаком X в.». Ещё замечательнее

находка в Неревском конце сердоликовых шарообразных бус; «в X в. этот тип

является уже исключением, хотя и не редким, в XI веке и позже - редчайшим

исключением» 1).

Таким образом, выясняется

существование поселений на территории Неревского конца в Новгороде уже в IX- X

столетиях. Поселения эти возникли в непосредственной близости к северной,

наиболее древней части Детинца, где помещался дом новгородского епископа и

собор св. Софии. Они были зародышами новгородского посада, быстро разросшегося

в позднейшие столетия. Такие посады, как правило, основывались и развивались в

непосредственной близости и под защитой городских замков.

Во всяком случае, история

первоначального Новгорода рисуется нам аналогично истории Киева. Вначале на

месте Новгорода находим небольшой городок, один из племенных центров

(безразлично, назывался ли этот городок Словенском или как-либо по-иному),

позже возникает город-замок одного из князей. Усиленное развитие городской

жизни в Новгороде, как и в Киеве, происходит в определённое время - в IX-X

столетиях.

Сказанное можно проследить на

примере других древних городов - Полоцка, Пскова, Суздаля.

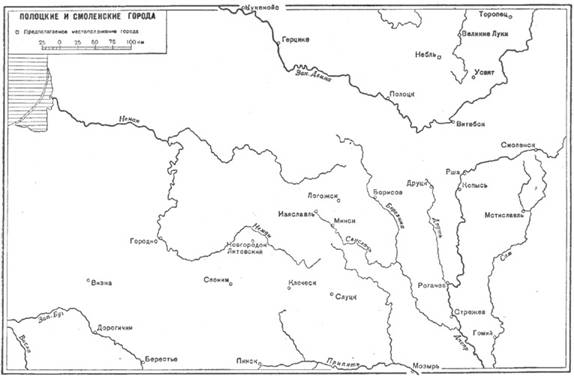

Раскопки, произведённые А. Н.

Лявданским на территории древнего Полоцка, привели к исключительно

_________

1) А. В.

Арциховский и М. Н. Тихомиров, Новгородские грамоты на бересте (из

раскопок

-24-

ценным выводам. Они установили, что

на территории Верхнего замка, в Полоцке, где стоит каменная церковь св. Софии,

не было городища, хотя, может быть, существовало поселение, судя по обломкам

посуды, относящееся к концу X - началу XI в. Ещё позднее возник Нижний замок.

Первоначальное ядро города надо искать на правом берегу реки Полоты, где

находится древнее городище. Предметы, найденные на городище, относятся к XI-XII

вв., позолоченную бляшку и гончарную посуду можно датировать X в., а некоторые

обломки посуды - даже IX в. Лявданский отмечает присутствие более ранних

остатков посуды, которые можно отнести «до часу раней IX-X ст.» 1).

Исследование обрыва у Западной Двины в Заполотье, или «старом городе» Полоцка,

обнаружило, что Заполотье было заселено с самых древних времён, может быть и с

X столетия.

По мнению названного

исследователя полоцкой старины, первоначально укрепление находилось на Полоцком

городище. Оно возникло приблизительно в VIII- IX вв., судя по находкам в нижнем

и наиболее раннем культурном слое. В верхнем, более богатом культурном слое

городища найдена гончарная посуда X-XII вв. «Верхний слой значительно богаче

находками, чем нижний. Это свидетельствует о том, что и жизнь на городище в

этот период шла более интенсивно (особенно в XI-XII вв.)». А. Н. Лявданский

делает вывод, что в это время городище служило укреплённым центром, своего рода

Кремлём города Полоцка. Поселения же полоцких жителей находились ниже реки

Полоты, около Двины, на месте Заполотья, Верхнего и, может быть, Нижнего

замков. Название «старый город», которое встречается в документах уже XIV в.,

по мнению того же исследователя, первоначально относилось к городищу, а

теперешнее название Заполотья «старым городом» возникло, возможно, значительно

позднее 2).

Отмечая исключительную ценность

раскопок А. Н. Лявданского, нельзя не обратить внимания на некоторую неясность

в представленной им попытке воссоздать историю древнего Полоцка. Во всех

известных

_________

1) «Запiскi аддзелу

гуманiтарных навук», кн. 11. Працы археолёгiчнай камiсii, т. II, Минск 1930,

стр. 166.

2) Там же, стр.

172-173.

-25-

нам городах соборные храмы стояли в

кремле, поблИ зости от княжеского двора. Современный Софийский собор в Полоцке

построен не позднее XII в., а с большой вероятностью может быть отнесён и к XI

в. Немыслимо представить себе, что собор был сооружён вне городских стен, так

как древнерусские соборы являлись внутренними крепостями, библиотеками и

хранилищами казны. Повидимому, историю древнего Полоцка надо представить себе

несколько иначе, чем это рисуется А. Н. Лявданскому.

Первоначальный городок, как и

предполагает названный учёный, был основан на месте городища, расположенного

несколько в отдалении от Западной Двины, как лежал и древнейший Киев, тоже

основанный на горах над Днепром. Позже, примерно в X в., стало заселяться

низменное Заполотье, или территория «старого города», игравшее роль киевского «Подола»

с его ремесленным населением. Это потребовало переноса городских укреплений

ближе к Двине и вызвало появление Верхнего замка, тогда как на городище

осталось поселение, возможно - даже особый княжеский двор. При всех условиях

начало Полоцка как города восходит к VIII-IX вв., а рост ремесленной его части

- к X в.

Приблизительно к тому же

времени восходит начало Витебска. Городище на месте Верхнего замка в Витебске,

по исследованию того же А. Н. Лявданского, возникло не позднее IX в. Кроме того

найдены следы культуры X в., а главным образом XI-XII столетий. Поселения на

месте Нижнего замка также существовали в IX-X вв.

Интересно, что подобного же

рода выводы сделаны были Н. Н. Ворониным, исследовавшим территорию Суздальского

кремля. В результате раскопок было найдено немало интересных предметов, в том

числе три рубленых гривны второй половины X - начала XI в. Общий вывод Н. Н.

Воронина сводится к тому, что «раскопы позволяют говорить о заселении

кремлёвской территории в конце IX и начале X в.». Нельзя, впрочем, не

посетовать на автора цитируемых слов, который снижает свои выводы общим

замечанием, что вещи, найденные в нижнем горизонте культурного слоя

Суздальского кремля, характеризуются довольно однородным комп-

-26-

лексом вещей, характерных для

среднерусских городищ X-XIV вв. 1)

Несколько иную картину дают

археологические наблюдения, сделанные в Пскове. В итоге работ, проведённых под

руководством Н. Н. Чернягина на территории Псковского кремля («Крома»), была

установлена целость напластований Псковского кремля и наличие ряда

последовательных культурных слоев, датируемых начиная с VIII-IX вв. и кончая

XII, быть может, XIII в. Таким образом, Псков возник раньше, чем Новгород, и в

этом нет ничего невероятного, так как торговая дорога по реке Великой восходит

к очень раннему времени. Характерно, что в древнейшем слое был найден костяной

гребень с резным изображением ладьи с парусом и сильно приподнятыми, загнутыми

кормой и носом 2). Ладья по своей форме напоминает типичную

древнерусскую ладью, как она нам известна по миниатюрам. Рисунок украшал вещь,

принадлежавшую какому-либо купцу-воителю.

Новые раскопки на территории

Пскова подтвердили, что Псков уже в IX столетии был значительным городским

пунктом. В Детинце найдены были мостовые X в. и остатки жилого дома VIII-IX

столетий 3).

Интересные соображения о

времени возникновения и развития городской жизни в Пскове высказала С. А.

Тараканова. Как и многие другие города, Псков стоял на месте древнего

поселения. «Изучение остатков материальной культуры древнего Пскова, а также

его крепостных стен, в особенности первоначальных, позволяет отнести

возникновение Пскова как собственно города к VIII в. н. э.», - пишет С. А. Тараканова.

Особенно ценно наблюдение С. А. Таракановой, что слои земли в Псковском кремле

VIII-X вв. по своим материальным остаткам принципиально отличаются от слоев

II-VIII столетий. Так, лепная посуда, производившаяся раньше домашним способом,

заменяется посудой, сделанной на гончарном круге. На новой технической основе

развивается кузнечно-литейное ремесло. Вместо полуземлянок появляются

_________

1) «Археологические

исследования в РСФСР 1934-1936 гг.», М.-Л. 1941, стр. 90-96.

2) Там же. стр.

28-32.

3) С. А.

Тараканова, Раскопки древнего Пскова («Краткие сообщения ИИМК», XXVII,

-27-

наземные дома с деревянными полами и

т. д. Все эти новые явления обозначают переломное время - переход к качественно

иной форме городского поселения от городка родоплеменного времени к городу

феодального времени. «Найденные при раскопках разнообразные железные вещи

(железные ножи, рыболовные крючки, тёсла, сошники, топоры, скобель, косы,

серпы, молоток, кованые гвозди со шляпками, наконечники стрел, славянские

цилиндрические замки и ключи, «древолазные шипы», лодочные заклёпки и многие

другие вещи) характеризуют деятельность кузнецов-ремесленников» 1).

В IX-X столетиях Псков уже втягивается в торговые отношения с Востоком и

Западом. Об этом свидетельствуют находки саманидского диргема 940-955 гг. и

западноевропейской монеты 1068-1090 гг. и пр.

Псков начал развиваться в VIII

в., а в IX-X столетиях становится значительным городским центром. К этому

времени и надо относить зарождение псковского посада, раскопки которого пока

ещё не произведены.

Со значительной полнотой можно

нарисовать картину древнего Смоленска на основании раскопок В. И. Сизова,

произведённых в Гнездове. Гнездовский могильник находится километрах в 10 к

западу от Смоленска, на правом, в данном случае северном берегу Днепра.

Обширный могильник примыкает к городищу, невидимому раньше находившемуся при

впадении речки Свинки в Днепр. «Начало XI в. может служить конечной гранью для

жизни Гнездова, которая заканчивалась всё тем же языческим трупосожжением,

исключительно практиковавшимся в этой местности», - пишет Сизов.

Вопрос о взаимоотношении

Гнездова к древнему Смоленску весьма важен для историка древнерусских городов.

Само название «Гнездово» появляется только в начале XVII в., между тем

существование Смоленска в X в. засвидетельствовано начальной летописью и

Константином Багрянородным. Существование в районе Смоленска двух больших

поселений, расположенных километрах в 10 одно от другого, представляется

маловероятным. Понимая малую вероятность близкого соседства двух подобных

центров в X столетии, В. И. Сизов выходит из

_________

1) С. А.

Тараканова, О происхождении и времени возникновения Пскова («Краткие

сообщения ИИМК>, XXXV,

-28-

затруднения путём следующих

рассуждений: «Нам кажется, что Гнездово в древнее время, т. е. в IX-X

столетиях, было погостом Смоленска, и что здесь, в Гнездове, с древних времён

развивалась торгово-промышленная жизнь в то время, когда Смоленск был только

острожком или крепостью, где сидел правитель («муж княжой»), ездивший на

полюдье или принимавший дань или товар от окрестных мест. Население Смоленска

было в то время незначительное и только административно-военное, и потому оно

не оставило после себя никаких ясных следов, относящихся ко времени язычества».

Сизов предполагает, что уничтожение Гнездова произошло посредством крутых

административных мер, которые привели к уничтожению древнего языческого

погоста, вероятно слишком упрямого в своём язычестве 1). Население

ютилось ближе к берегу Днепра, на юг от могильника, и посёлки тянулись длинной

полосой у правого берега реки, в центре же поселений находилось городище, «валы

которого были укреплены каменной кладкой внутри и, быть может, горелыми

брёвнами» 2). К сожалению, Сизов не произвёл детального исследования

городища и остатков поселений. Главное внимание его было обращено на изучение

курганов, а между тем вопрос о характере Гнездовского поселения является важным

для суждений о русском городе IX-X вв.

Изучение Гиездовских курганов

было успешно продолжено советским археологом Д. А. Авдусиным, который произвёл

раскопки и на Гнездовском городище. Авдусин приходит к выводу, что древний

Смоленск не находился на центральном Гнездовском городище, а найденные на его

территории предметы IX-X вв. являются остатками курганных погребений,

разрушенных при сооружении епископского замка в XVII столетии. Впрочем, этот

решительный вывод сам же автор несколько подрывает заключительной фразой, что

вопрос о первоначальном месте Смоленска ещё не решён 3).

Трудный вопрос о местоположении

древнего Смоленска в какой-то мере может быть если не решён, то

_________

1) В. И. Сизов,

Курганы Смоленской губернии, вып. 1. Гнездовский могильник близ Смоленска, СПБ

1902, стр. 125-126.

2) Там же, стр. 115.

3) Д. А. Авдусин,

К вопросу о первоначальном месте Смоленска («Вестник Московского Университета»

№ 7,

-29-

приближен к решению по аналогии с

другими древнерусскими городами. Прежде всего, повидимому, надо отказаться от

мысли, что первоначальный Смоленск стоял на Гнездове и центром его было

Гнездовское городище, к чему я сам склонялся в первом издании этой книги.

Местоположение Смоленска на высотах совершенно аналогично местоположению Киева,

Чернигова, Пскова, Полоцка. Наоборот, Гнездовское городище стоит в низине и не

на самом берегу Днепра. Даже Новгородский кремль был построен на более

возвышенном месте, хотя он и расположен на равнине у берегов Волхова, где нет

значительных высот.

Мало вероятными кажутся также

представления В. И. Сизова о Гнездове как торгово-промышленном посаде

Смоленска. В этом случае мы имели бы беспрецедентный случай большого поселения,

лежавшего далеко от замка, под стенами которого обычно располагался

неукреплённый посад. Это опровергается и самими находками, сделанными В. И.

Сизовым, в частности обычаем погребения воинов с рабынями. Только в богатых

курганах Гнездова мужские трупосожжения сопровождаются женскими. Военный

элемент сказался в предметах, открытых в Гнездове в таком большом количестве,

что нельзя говорить о случайности. Чего стоит хотя бы находка горшка с жжёными

костями, по бокам которого в землю были воткнуты с одной стороны меч с

рукояткой, отделанной серебром, с другой - копьё.

Что Гнездово нельзя считать

первоначальным Смоленском, доказывается прямым свидетельством письменных

источников. По сказаниям о Борисе и Глебе, встреча Глеба с его убийцами

произошла в устье Смядыни. Глеб спускался вниз по Днепру: «и как (Глеб) пришел

к Смоленску и пошел от Смоленска и видим еще был, остановился он на Смядыне в

кораблике» 1). Ту же версию о месте гибели Глеба находим и в

летописи. Таким образом, в начале XI в. Смоленск находился на своём теперешнем

месте, выше Смядыни, а не ниже, как надо было бы предполагать, если бы речь шла

о Гнездове. Небольшой корабль Глеба был ещё виден от города. Эта подробность

заимствована, видимо, из рассказов очевидцев события.

_________

1) «И яко приде

Смолиньску и поиде от Смолиньска яко зьраим едино ста на Смядине в кораблици» (Д.

И. Абрамович, Жития св. мучеников Бориса и Глеба, Пгр. 1916, стр. 39, 70).

-30-

Следовательно, Гнездово надо считать

местом погребения а не городом. Городом был Смоленск.

О правильности наших

предположений можно будет судить после дальнейших археологических наблюдений,

пока же Гнездовские курганы позволяют сделать ряд наблюдений над жизнью

древнейших русских городов. Прежде всего поражает большое количество богатых

погребений с оружием, что заставляет говорить о крупном значении в Смоленске X

в. общественной верхушки. В. И. Сизов совершенно правильно подчёркивает

отсутствие указаний на решительное преобладание варягов в Гнездове, хотя и

отмечает явные следы скандинавских погребений. Судя по всему, население

Смоленска в Х в. в основном состояло из военного люда - княжеской дружины и

княжеских слуг.

Характер ремесленных изделий,

найденных в Гнездове, очень своеобразен. В основном перед нами железные и

гончарные изделия. Железные изделия, найденные в Гнездове, относятся к

предметам местного производства, причём «обработка металлических украшений

доводилась здесь до известной технической виртуозности» 1). Наряду с

кузнецами существовали мастера, производившие бронзовые и серебряные изделия.

Кроме того, выдающееся значение имело гончарное производство.

Следует, впрочем, заметить, что

раскопки не дают оснований для окончательных суждений о происхождении и составе

ремесленного населения в Смоленске X в. Ведь это население могло состоять не

столько из свободных, сколько из зависимых ремесленников. Однако обилие

железных и гончарных изделий в гнездовских находках заставляет думать о

существовании в нём значительного количества свободных ремесленников,

работавших не только на удовлетворение запросов княжеско-дружинных кругов, но и

на более широкий сбыт. Таковы стальные огнива, ножи, железные остовы для шейных

гривн и т. д. Кроме того, найдены предметы, указывающие на большое торговое

значение Смоленска в X в. Особенно показательны находки диргемов в полном и

разрезанном виде и небольших весов с гирьками. «Арабские и среднеазиатские

диргемы с их обрезками, заменявшими мелкую монету или служившими дополнением к

известному весу,

_________

1) В. И. Сизов,

Курганы Смоленской губернии, вып. 1, стр. 122.

-31-

были единственной ходячей монетой для

Гнездова». Некоторые предметы, найденные в Гнездовских курганах, занесены были

с Востока. В меньшем количестве найдены вещи византийского и скандинавского

происхождения 1).

Смоленск IX-X вв.

представляется ещё замком, вокруг которого только начинает создаваться посад,

населённый купцами и ремесленниками. Таким образом, имеется полная аналогия в

истории древнейших русских городов - Киева, Чернигова, Полоцка, Смоленска,

Пскова и Новгорода. Рост этих крупнейших русских городов, развитие в них

ремесла и торговли происходят в IX-X вв., т. е. одновременно с усиленной

феодализацией Древней Руси.

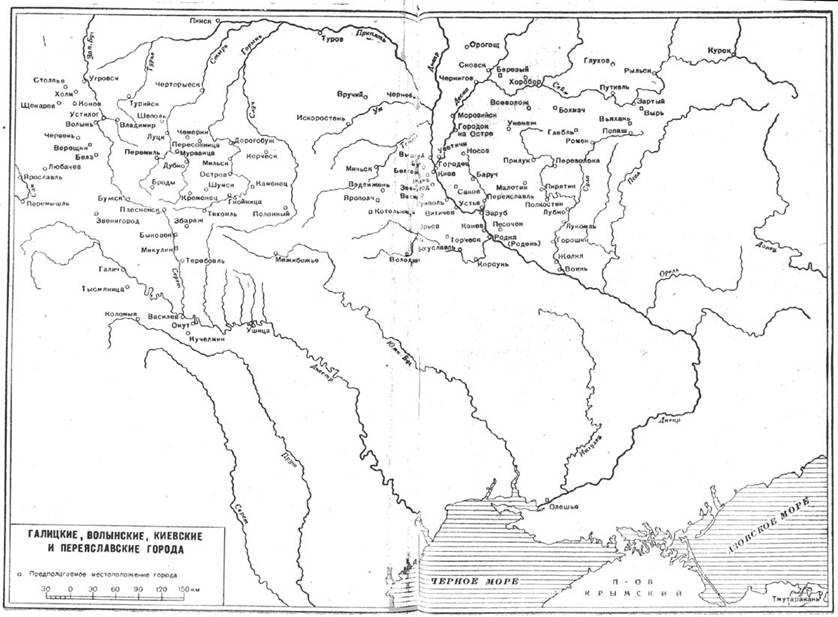

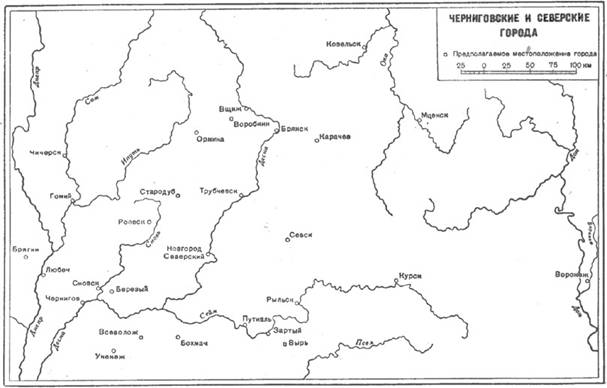

2. Появление новых городов в XI-XIII вв.

В

известиях XI-XIII вв. на страницах наших летописей появляются названия большого

количества городов. Тем не менее, пользуясь письменными источниками, мы можем

составить только неполный список русских городов за указанное время. Например,

Владимир Мономах говорит о некоторых городах, как о широко известных пунктах,

тогда как о многих из них в летописях имеются лишь случайные упоминания.

Приведём другой пример случайности и неполноты наших сведений о русских

городах. Подробный рассказ о походе Святослава Ольговича на север внезапно

обнаруживает, что в середине XII в. страна вятичей была совсем не столь глухой,

как это обычно представляется, а наполненной городками, часть которых

сохранилась после монгольского разорения, а другая бесследно исчезла.

Составление полного списка русских городов XI-XIII вв. - благодарная задача для

будущего историка, для нашей же цели достаточно будет ограничиться примерным и

очень суммарным списком русских городов. Этот список ни в какой мере не

претендует на полноту, хотя автор и принял во внимание более ранние работы по

исторической географии Древней Руси (Погодина, Барсова, Насонова и др.), а тем

более не преследует цели установления местонахождения

_________

1) В. И. Сизов,

Курганы Смоленской губернии, вып. 1, стр. 120

-32-

исчезнувших городов, что должно быть

предметом особого исследования. В примечаниях указаны основные источники,

использованные для списков городов (Лаврентьевская летопись - Лавр.,

Ипатьевская - Ипат., Первая Новгородская - Новг.). В скобках указывается год

первого появления города в источниках или год его основания.

Для XI в. устанавливается

существование следующих городов:

Берестье (1019) 1),

Белз (1030) 2), Броды (конец XI в.) 3), Бужск или Божеск

(1097) 4).

Вздвижень или Здвиждень (1097) 5),

Всеволож (1097) 6), Воин (1055) 7), Вырь (конец XI в.) 8).

Голотическ (1071) 9),

Городец под Киевом (1026) 10), Горошин (конец XI в.) 11),

Гурьгев или Юрьев (1095) 12).

Дорогобуж (1084) 13),

упомянут в Правде Ярославичей в связи с восстанием

Желань или Желянь (1093) 16).

Заруб (1096) 17),

Звенигород Червенский (1086 или 1087) 18).

Изяславль (начало XI в.) 19).

Курск (начало XI в.), упомянут

в начале XI в. в Печерском патерике как родина Феодосия Печерского, впервые в

летописях - в

Логожск (конец XI в.), в

летописи впервые упомянут в

_________

1) Лавр. 141, Ипат.

101.

2) Лавр. 146, Ипат.

105.

3) Лавр. 239 (назван

в поучении Владимира Мономаха).

4) Лавр. 257, Ипат.

174 и 180.

5) Ипат. 170, Лавр.

252.

6) Лавр. 256, Ипат.

173.

7) Ипат. 114, Лавр.

158.

8) Лавр. 241 (назван

в поучении Владимира Мономаха), Ипат. 198, под

9) Лавр. 170, Ипат.

122.

10) Лавр. 145, Ипат.

104.

11) Лавр. 239

(назван в поучении Владимира Мовомаха).

12) Ипат. 159, Лавр.

221.

13) Лавр. 199, Ипат.

144.

14) Лавр. 208, Ипат.

150.

15) Лавр. 264, Ипат.

180.

16) Ипат. 154.

17) Ипат. 161, Лавр.

223.

18) Лавр. 199, Ипат.

144.

19) См. далее в

тексте.

20) Лавр. 221, Ипат.

160.

21) Лавр. 239, Ипат.

210.

22) Лавр. 241

(назван в поучении Владимира Мономаха).

23) Лавр. 199, Ипат.

144.

-33-

Меньск,

Менеск, современный Минск (1067) 1), Микулин (конец XI в.) 2).

Нежатин или Неятин (1071) 3),

Новгород Святополч (1095) 4).

Обров (конец XI в.) 5),

Одрск (конец XI в.) 6), Олешье (1084) в устье Днепра также считалось

русским городом. 7), Острог (1100) 8).

Переволока (1092) 9),

Перемиль (1097) 10), Песочен или Посечен (1092) 11),

Пинск (1097) 12), Прилук (1092) 13).

Римов (конец XI в.) 14),

Ромен (конец XI в.) 15), Ростовец (1071) 16), Рша,

современная Орша (1067) 17), Рязань (1096) 18).

Саков (1095) 19),

Святославль (конец XI в.) 20), Сновск (1068) 21),

Стародуб Северский (1096) 22), Сутейск (1097) 23).

Теребовль (1097) 24),

Торческ (1093) 25), Триполь (1093) 26), Турийск (1097) 27),

Тмутаракань, впервые упоминается в

Уветичи (1100) 29),

Устье (1096) 30).

Халеп (конец XI в.) 31).

Черторыйск (1100) 32).

Шеполь (1097) 33).

_________

1) Лавр. 162, Ипат.

117.

2) Лавр. 239, Ипат.

226, под

3) Лавр. 169, Ипат.

122.

4) Лавр. 221, Ипат.

160.

5) Лавр. 239 (назван

в поучении Владимира Мономаха).

6) Лавр. 239 (назван

в поучении Владимира Мономаха).

7) Лавр. 199, Ипат.

144.

8) Лавр. 264, Ипат.

180.

9) Лавр. 208.

10) Лавр. 256.

11) Лавр. 208, Ипат.

160.

12) Лавр. 249, Ипат.

168.

13) Лавр. 208, Ипат.

150.

14) Лавр. 240

(назван в поучении Владимира Мономаха).

15) Лавр. 241.

16) Лавр. 169, Ипат.

122 (назван в поучении Владимира Мономаха).

17) Ипат. 117, Лавр.

163.

18) Лавр. 223

(назван в поучении Владимира Мономаха).

19) Лавр. 221, Ипат,

181.

20) Лавр. 240 (назван

в поучении Владимира Мономаха).

21) Лавр. 167, Ипат.

121.

22) Лавр. 222, Ипат.

160.

23) Ипат. 178, Лавр.

238 (назван в поучении Владимира Мономаха).

24) Лавр. 247, Ипат.

167.

25) Лавр. 211, Ипат.

152.

26) Лавр. 212, Ипат.

153.

27) Лавр. 258, Ипат.

175.

28) Ипат. 83, 103.

29) Ипат. 180, Лавр.

263.

30) Ипат. 161, Лавр.

223.

31) Лавр. 240

(назван в поучении Владимира Мономаха).

32) Ипат. 180, Лавр.

264.

33) Ипат. 173, Лавр.

256.

-34-

Юрьев

в Эстонии (1030) 1).

Ярославль (1071) 2).

К перечисленным 58 городам надо

добавить несколько городов, сравнительно поздно появляющихся в летописях, но

возникших не позже XI в. К их числу прежде всего принадлежит Витебск, о котором

говорится в Московском летописном своде под

Торопец также поздно появляется

в наших летописях, но его раннее существование доказывается упоминанием

Печерского патерика об Исаакии Затворнике. Исаакий был в миру купцом из Торопца

(«бе купець родом торопчанин»). В Печерский монастырь он пришёл ещё при жизни

Антония, следовательно, в первой половине XI в. 4)

К городам того же столетия надо

отнести также Изяславль и Владимир-на-Клязьме (Залесский). Изяславль (позже

Заславль) впервые упоминается под

Не позже начала XI в. возник

город Владимир Волынский, так как, по летописи, Владимир Святославич посадил в

нём на княжение своего сына Всеволода, а об особом княжении во

Владимире-на-Клязьме в это время не может быть и речи. Впервые же город

Владимир Волынский назван в

_________

1) Лавр. 146, Ипат.

105.

2) Лавр. 170.

3) «Полное собрание

русских летописей», т. XXV, М. -Л. 1949, стр. 374 (в дальнейшем - ПСРЛ).

4) «Патерик

Киевского Печерского монастыря», изд. Археографической комиссии, СПБ 1911, стр.

128 (в дальнейшем - «Печерский патерик»).

5) Лаврент. лет.,

стр. 285.

-35-

Волынь, возникший гораздо раньше.

Вероятно, это один из древнейших городов на Руси 1)

Так прибавляется ещё 6 городов

(Витебск, Усвят, Торопец, Владимир Волынский, Волынь и Владимир-на-Клязьме).

Таким образом, в XI столетии встречаем 64 новых города, а общее количество

русских городов в этот период вместе с более ранними городами может быть

исчислено в 89, т. е. близко подходит к сотне.

Наибольшее количество городов

показано в наших источниках для XII в.:

Бароч или Баруч (1125) 2),

Бежицы или Бежицкий Верх (1196) 3), в первом известии о нём

Василев Смоленский (1165) 17),

Вернев (1151) 18), Визна (1145) 19), Володарев (1150) 20),

Волок Ламский (1135), под этим годом город назван просто Волоком, а «Ламским

Волоком» - лишь в

_________

1) «Приде Волыню и

сташа оба пол рекы Буга» (Лаврент. лет., стр. 139). Здесь имеется в виду,

конечно, город, а не область.

2) Лавр. 280, Ипат.

208, под

3) Новг. 43.

4) Ипат. 314.

5) Ипат. 242.

6) Лавр. 348.

7) Ипат. 459.

8) Ипат. 238, но из

летописи неясно, о чём идёт речь - о городе или урочище: «Прешедшим же им лес

Болдыжь».

9) Ипат 278.

10) Лавр. 283, Ипат.

210, под

11) Лавр. 368.

12) Ипат. 252

13) Лавр. 280.

14) Ипат. 253.

15) Ипат. 239.

16) Ипат. 354

17) Ипат. 359

18) Ипат. 300

19) Ипат. 227.

20) Ипат. 278.

21) Лавр. 287.

22) Ипат. 242.

23) Ипат. 410

24) Ипат. 329

25) Ипат. 252

26) Ипат. 223

27) Ипат. 313.

28) Ипат. 251.

-36-

Галич

(1138) 1), Глебль (1147) 2), Глухов (1152) 3),

Гнойница (1152) 4), Гомий (1142) 5), Городен Волынский

(1183) 6), Городец или Городок на Остре (1135) 7),

Городец Радилов на Волге (1172) 8).

Дверен (1192) 9),

Дерновой (1146) 10), Девягорск (1147) 11), Дедославль

(1146) 12), Дмитров (1154) 13), Дмитров Киевский (1183) 14),

Домагощ (1147) 15), Дорогичин (1142)16).

Желди или Желдя, по Троицкому

списку - Желний (1116) 17).

Зареческ (1106) 18),

Зарой (1154) 19), Зарытый (1160) 20), Звенигород Киевский

(1150) 21).

Канев (1149) 22),

Карачев (1146) 23), Клеческ (1127) 24), Козельск (1154) 25),

Коломна (1177) 26), Копонов (1187) 27), Копыс (1116) 28),

Коречьск или Корческ (1150) 29), Корсунь-на-Роси (1169) 30),

Котельнич (1143) 31), Красный или Красн (1165) 32),

Кснятин (1148) 33), Кучелмин (1159) 34).

Лобынск (1146) 35),

Луки Великие (1166) 36), Лукомль (1178) 37), Лутава

(1155) 38), Лучин (1173) 39).

Малотин (1139) 40),

Межибожье (1146) 41), Межимостье (1170) 42), Милеск

(1150) 43), Мичьск (1150) 44),

_________

1) Лавр. 290

(названы галичане), Ипат. 218, под

2) Ипат. 252.

3) Лавр. 320.

4) Ипат. 313.

5) Ипат. 223.

6) Ипат. 428.

7) Лавр. 287.

8) Лавр. 345.

9) Ипат. 453.

10) Ипат. 230.

11) Ипат. 242.

12) Ипат. 239.

13) ПСРЛ, т. XXV,

стр. 58.

14) Ипат. 424.

15) Ипат. 242.

16) Ипат. 222.

17) Лавр. 276, Ипат.

203.

18) Лавр. 270, Ипат.

186.

19) Ипат. 328.

20) Ипат. 348.

21) Ипат. 278.

22) Лавр. 306.

23) Лавр. 298.

24) Лавр. 283, Ипат.

210 под

25) Лавр. 324.

26) Лавр. 363.

27) Лавр. 385

28) Ипат. 203.

29) Ипат. 276, Лавр.

319, под

30) Лавр. 339, Ипат.

379.

31) Ипат. 224.

32) Ипат. 359.

33) Ипат. 260.

34) Ипат. 341.

35) Ипат. 240.

36) Новг. 32, Ипат.

362, под

37) Ипат. 415.

38) Ипат. 331.

39) Ипат. 386.

40) Лавр. 292, Ипат.

220, под

41) Ипат. 234.

42) Ипат. 372.

43) Ипат. 285.

44) Ипат. 286.

-37-

Михайлов

(1172) 1), Мозырь (1155) 2), Моровийск (1139) 3),

Моравица или Муравица (1149) 4), Москва (1147) 5),

Мстиславль (1156) 6), Мунарев (1150) 7), Мченеск (1147) 8),

Мыльск (1150) 9).

Небль (1158), но в летописном

известии этого года названа только волость, город Небль упомянут лишь в

Обловь (1159) 15),

Оргощ (1159) 16), Ормина (1142) 17).

Пересопница (1149) 18),

Пересечна (1154) 19), Переяславль Залесский (1152) 20),

Песочен (1172) 21), Пирятин (1154) 22), Полкостен (1125) 23),

Полоной (1169) 24), Полтеск у вятичей (1146) 25), Попашь

(1147) 26), Пресненск или Плеснеск (1188) 27), Пронск

(1186) 28), Путивль (1146) 29).

Радощ (1155) 30),

Рогачев (1142) 31), Рогов (1194) 32), Ропеск (1159) 33),

Рыльск (1152) 34).

Сапогынь (1151) 35),

Свирильск (1177) 36), Севск (1146) 37), Семынь или Семыч

(1152) 38), Случеск или Слуцк (1116) 39), Спаш (1152) 40),

Стрежев (1127) 41).

Тихомль (1152) 42),

Тисмяница (1144) 43), Товаров (1190) 44), Торжок или

Новый Торг (1139) 45), Трубецк или Трубчевск (1185) 46),

Тумащь (1150) 47).

_________

1) Ипат. 376.

2) Ипат. 331.

3) Ипат. 216.

4) Лавр. 307, Ипат.

271.

5) Ипат. 240.

6) Ипат. 334.

7) Ипат. 278.

8) Ипат. 242.

9) Лавр. 312.

10) Ипат. 338, 566.

11) Лавр. 283, Ипат.

211, под

12) Ипат. 241.

13) Ипат. 221.

14) Лавр. 303.

15) Ипат. 344.

16) Ипат. 343.

17) Ипат. 223.

18) Лавр. 306.

19) Ипат. 325.

20) ПСРЛ, т. XXV, стр.

56.

21) Ипат. 379.

22) Лавр. 325.

23) Лавр. 281.

24) Лавр. 340.

25) Ипат. 239.

26) Ипат. 251.

27) Ипат. 445.

28) Лавр. 380.

29) Ипат. 234.

30) Ипат. 328.

31) Ипат. 223.

32) Ипат. 456.

33) Ипат. 344.

34) Ипат. 316.

35) Ипат. 305.

36) Ипат. 408.

37) Ипат. 238.

38) Лавр. 321.

39) Ипат. 203.

40) Ипат. 314.

41) Лавр. 283.

42) Ипат. 313.

43) Ипат. 226.

44) Ипат. 452.

45) Новг. 25.

46) Ипат. 430, Лавр.

376, под

47) Ипат. 279.

-38-

Удеч

(1164) 1), Углич или Углече поле (1149) 2), Уненеж (1147)

3), Устилог (1150) 4), Ушеск (1150) 5), Ушица

(1144) 6).

Хоробор (1153) 7).

Чемерин (1149) 8),

Чернеск или Черньческ (1142) 9), Чернобыль (1193) 10),

Чичерск (1159) 11), Чюрнаев (1190) 12).

Шумск (1149) 13).

Ярополч (1160) 14), Ярышев

(1148) 15).

Юрьев Польский (1177) 16).

Выше перечислено 134 города,

которые вновь появились в источниках XII в., но этот список явно неполный.

Кроме того, в него могут быть включены такие пункты, которые были не городами,

а сёлами. Поэтому неполнота нашего списка, с одной стороны, неточность его - с

другой, неизбежны, пока не будут проведены историко-географические и

археологические исследования на местах. Нельзя сомневаться и в том, что

некоторые города, внесённые в список XII в., возникли значительно раньше. Так,

Старая Руса упоминается впервые в

Несколько городов названо также

в уставной грамоте, данной смоленской епископии князем Ростиславом Мстиславичем

в

_________

1) Ипат. 358.

2) Лавр. 304.

3) Ипат. 252.

4) Ипат. 283.

5) Ипат. 276.

6) Ипат. 226.

7) Ипат. 320

8) Лавр. 306.

9) Ипат. 294.

10) Ипат. 455.

11) Ипат. 341.

12) Ипат. 450.

13) Лавр. 306.

14) Ипат. 346.

15) Ипат. 263.

16) Лавр. 362.

17) Новгород. лет.,

стр. 32.

-39-

9 погостов, а далее особо говорится о

городе Вержавске как центре значительной сельской округи, состоявшей из 9

погостов 1).

К счастью, к той же уставной

грамоте добавлена небольшая роспись под названием «а се погородие»,

устанавливающая поборы с городов, которые тут же перечислены. Это и даёт

возможность установить количество смоленских городов в XII в. К их числу

принадлежали: Мстиславль, Крупль, Вержавск, Копыс, Поцин или Пацин, Лучин,

Ростиславль, Елна, Изяславль, Жижец, Дорогобуж. Всего 11 городов, не считая

Смоленска и Торопца, хорошо известных по другим источникам.

Значительное количество

поселений указано также в другом документе XII в. - в уставе Святослава

Ольговича 2)

_________

1) См. «Дополнения к

Актам историческим», т. I, № 4, стр. 5-8.

2) М. Н.

Тихомиров, М. В. Щепкина, Два памятника новгородской письменности,

М. 1952, стр. 20-21.

3) Новгород. лет.,

стр. 65.

4) О местоположении

их см. А. Н. Насонов, «Русская земля» и образование территории

Древнерусского государства, М. 1951, стр. 91.

-40-

Пока это в какой-то мере сделано

только по отношению к поселению, названному в уставе Зменью и отожествляемому с

Узменью в районе Бежецка. В конце XIX в. это был погост, в окрестностях

которого указывалось несколько больших и малых курганов, но не было следов

укреплений. Поэтому из населённых пунктов устава

Повидимому, уже в

В XIII столетии (до

Белгород Рязанский (1208) 1),

Быковен (1211) 2).

Василев Галицкий (1229) 3),

Верещин (1204) 4).

Герцике (1203) 5),

Городок Волынский (1213) 6), Городище на Саре (1216) 7),

Гороховец (1239) 8), он назван городом св. богородицы, т. е.

принадлежавшим Успенскому собору во Владимире, которому был, вероятно, дан

Андреем Боголюбским ещё в XII в.

Добрый (1207) 9).

Збараж или Збыраж (1211) 10),

Зопиш (1211) 11), Зубцов (1216) 12).

Изяславль Галицкий (1240) 13).

Каменец (1196) 14),

Колодяжен (1240) 15), Коломыя (1240) 16), Комов (1204) 17),

Кострома (1214) 18), Кременец (1226) 19), Кукенойс (1205)

20).

Любачев (1211) 21), Любно

(1229) 22).

_________

1) Лавр. 413.

2) Ипат. 488.

3) Ипат. 508.

4) Ипат. 483.

5) Генрих

Латвийский, Хроника Ливонии, М. - Л. 1938, стр. 85.

6) Ипат. 490.

7) Лавр. 468.

8) Лавр. 446.

9) Лавр. 411.

10) Ипат. 488.

11) Ипат. 489.

12) Новг. 55.

13) Ипат. 523.

14) Ипат. 468.

15) Ипат. 523.

16) Ипат. 525.

17) Ипат. 483.

18) Летописец Переяславля

Залесского («Временник Общества истории и древностей Российских», 1851, кн. 9,

стр. 111).

19) Ипат. 500.

20) Хроника Ливонии,

92.

21) Ипат. 489.

22) Лавр. 485

-41-

Моклеков

Галицкий (1211) 1), Морева (1230) 2).

Нерехта (1214) 3),

Новгородок Литовский (1212) 4), Новгород Нижний (основан в

Ожск (1207) 6),

Олонец (1228) 7), Ольгов (1207) 8), Онут (1213) 9),

Орельск (1204) 10).

Плав (1213) 11).

Серегер (1230) 12),

Соль Великая (1214) 13), Сосница (1234) 14), Стародуб

Ряполовский (1218) 15), Столпье (1204) 16).

Ржевка или Ржев (1216) 17).

Тверь (1209) 18),

Толмачь (1213) 19), Торчев (1231) 20).

Угровеск (1204) 21),

Устюг (1218) 22).

Холм (1223) 23).

Щекарев (1219) 24).

Ярославль Галицкий (1231) 25).

Общее количество новых городов

(опять-таки по неполным сведениям) равняется 47. Прибавив 47 к 224 городам,

существовавшим к концу XII в., получим 271 городской пункт. В действительности

их было, конечно, больше. Так, в наш список, например, не включены русские

города, почему-либо не упомянутые в летописи и других письменных источниках. К

ним принадлежит Кашин. Он появляется в летописях после монгольского нашествия,

но почти наверняка существовал уже в начале XIII в. Кашин впервые упомянут в

Некоторые города захирели